|

矯正臨床ジャーナル(東京臨床出版) 矯正臨床ジャーナル(東京臨床出版)

2008年10月号掲載

深澤真一

『舌側からの矯正装置の開発』

Improvement of blackets in Lingual Orthodontics.

はじめに

1970年代、藤田により開発された、歯の内側から矯正治療を行うフジタメソッドにより、舌側からの矯正医療の扉が開かれた。その後約30年が経過し、その間に多くの舌側矯正装置が開発されてきた。

今回私が日本人向けリンガルブラケットの開発に携わったAMERICAN ORTHODONTICS社も1980年にリンガルブラケット、そして2001年にステルスを開発してきた。しかし、これらのブラケットは日本人の多種多様な舌面形態に適合しておらず、インダイレクト法によりブラケット基底面を加工すると全体的に厚くなってしまう。結果、発音障害や咀嚼障害、舌感の異物感が強くなってしまうことが予想される。またステルスにおいては結紮の操作性など、幾つかの問題を抱えている。

そこで私はAMERICAN ORTHODONTICS社により1980年代に開発されたリンガルブラケットを元に、これまで計測してきた歯の舌面基底部値とブラケット縮小化により、新しい舌側からの矯正装置を開発した。

ブラケットの特徴

舌側からの矯正装置にとって宿命ともいえる舌の違和感を最小にするため、フックのような突起物はなく、シンプルで丸み帯びたリンガルブラケットを基本形状にした。(図1)

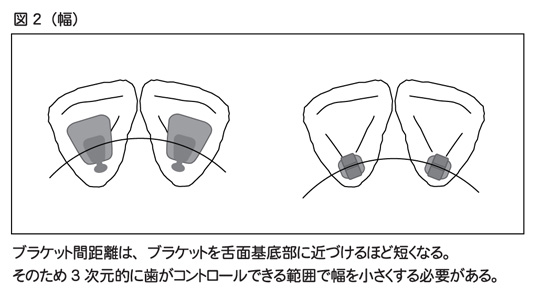

【幅】

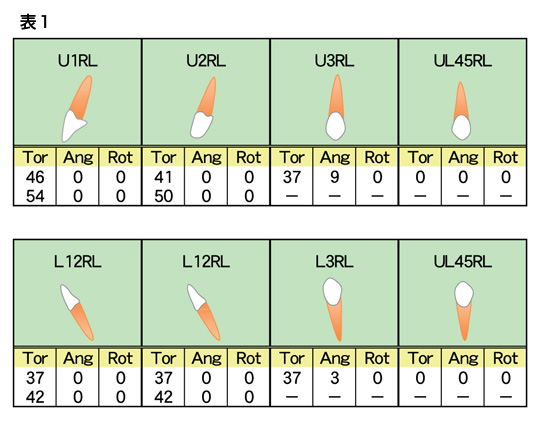

できるだけブラケットの幅を小さくする事により隣接するブラケット間距離を長くし、持続的なライトフォースを可能にした。この作用により歯の痛みや歯周組織への影響(歯肉退縮や骨吸収など)を軽減し、効率よく歯の移動をおこなう。特にこのブラケットは舌面基底部(歯肉縁ぎりぎり)に装着することが前提となっているので幅は重要となる。(図2)

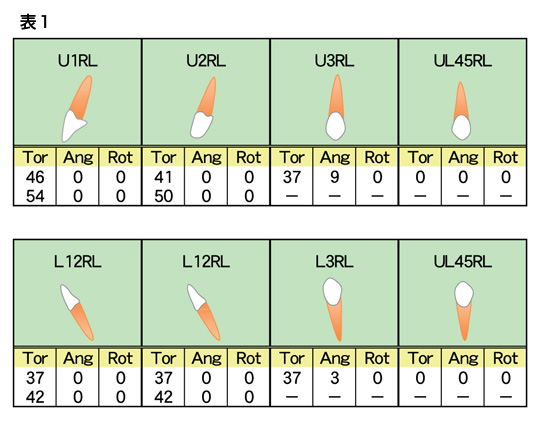

【スロット】

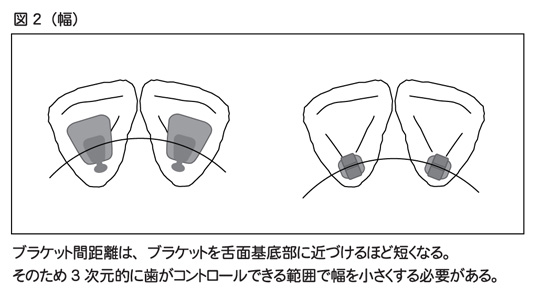

前歯舌面基底部の形態は、歯冠中央の平坦な部分とは違いイレギュラーであるため、ブラケットをピッタリ合わせて装着できる可能性は低い。上顎中切歯を例にとると45°~70°と幅広いスロット角度が必要となる。その中で54°が最頻値であり、次に46°であったことから中切歯のスロット角度を54°と46°の2種類を用意した。その他歯牙に対するスロット角度は(表1)に示す。

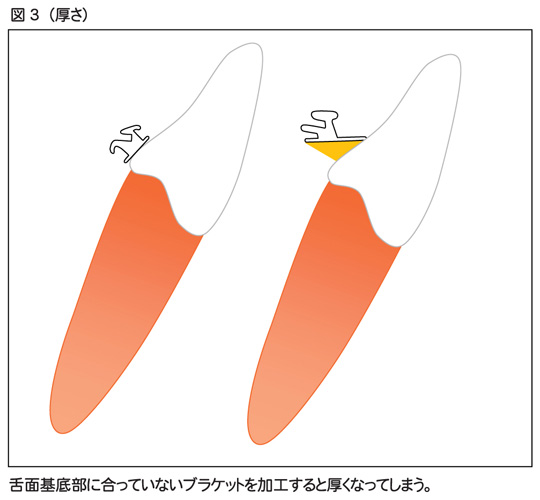

【厚さ】

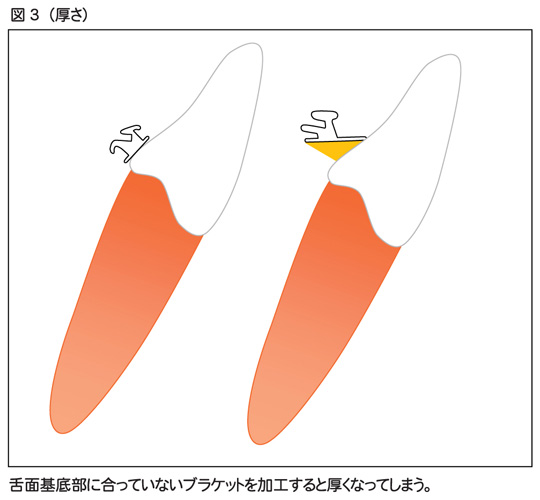

ブラケットの厚みは、発音障害や咀嚼障害、舌感などから薄ければ薄いほど良いのはお分かりだと思います。ただ、あまりにも薄くするとワイヤーの力によりブラケットが変形し、治療時の操作性も悪くなりチェアータイムも長くなる。また、臨床においてはインダイレクト法で歯に装着するため、ブラケットの厚みよりブラケットに加えられるアドバンスレジンの厚みのほうが大きく影響する。(図3)

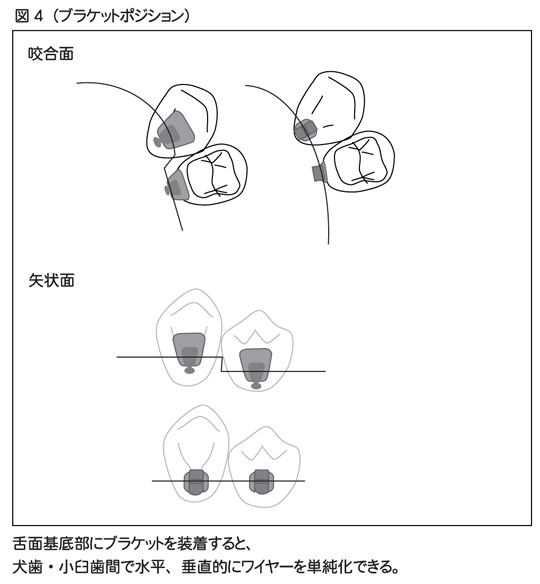

ブラケットポジション

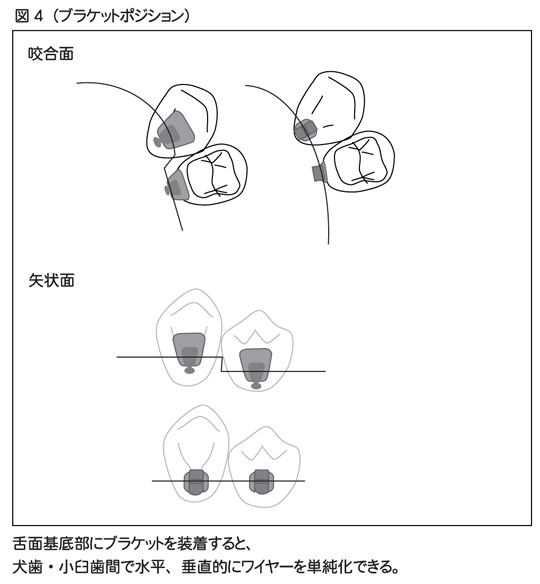

これまでの舌側矯正装置と大きく異なる点はブラケットの装着位置にある。このブラケットは舌面基底部(歯肉縁ぎりぎり)に装着することを前提に開発している。その理由としては、歯の抵抗中心にブラケットスロットが近くなり、歯軸の維持・コントロールがしやすくなる。そのため、前歯の拡大や抜歯によるスペースクローズの期間が短縮し、短期間で美しい前歯の仕上がりになる。また、下顎前歯が上顎前歯ブラケットへの干渉が軽減されるため、理想的な咬合を目標に治療することができる。その上、犬歯・小臼歯間のブラケット位置にステップ(水平的・垂直的)が少なくなり、ワイヤーの単純化がおこなわれる。(図4)

以上のようなコンセプトに基づき開発された装置である事から、効率よく歯の移動を行うことができ、治療期間を短縮することが可能となった。

|

矯正臨床ジャーナル(東京臨床出版)

矯正臨床ジャーナル(東京臨床出版)