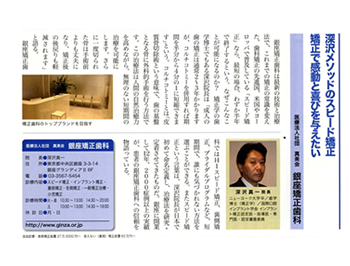

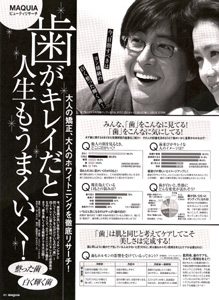

2009.09 アポロニア

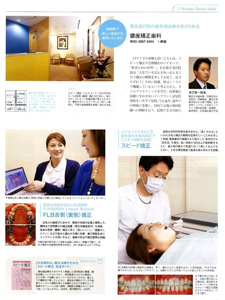

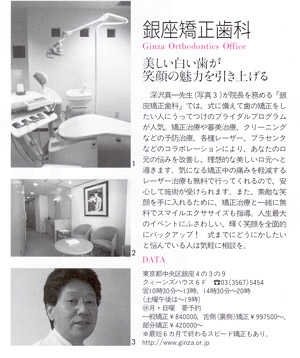

患者さんの立場に立った矯正治療の追及

矯正学に一生を捧げる深沢真一氏。

患者さんのニーズに対応するため、新しい矯正歯科治療を駆使して臨床にあたり、今後も新しい分野、治療法の創造を目指している。

――矯正専門ということですが、開業地に銀座を選んだ理由は

舌側矯正にしてもそうですが、取り組もうとしている分野が万人を対象としたものではなかったことから、地域医療を目指すのではなく、ニーズの集まる地域を開業地としたいと思っていました。

開業前は、妻がGPとして開業していた東京・大森の歯科医院で矯正の部分をサポートする形を取っていたのですが、患者さんからもっとアクセスしやすい場所が良いという要望をいただくことがありました。そんな時、交通の便もよい銀座の地に、たまたまテナントが空いていたことから、11年前に現在の場所に開業したのです。

当時の矯正治療は子供を対象としたものがほとんどだったので、テナント料も高く、子どもがいない銀座で開業することについて、先輩などから「何を考えているのかわからない。お前は山師か」などと言われたりもしました。

しかし、大森よりアクセス面も良くなりましたし、舌側矯正やコルチコトミー矯正など、他では取り組んでいなかった治療法を行っていたので、さまざまな地域から患者さんが来院するようになりました。

――矯正科を選択したきっかけは

麻酔や口腔外科にも興味があったのですが、同様に生物学的な分野である矯正学も面白いと友人に勧められたこともあり、選択しました。

実際に、歯を動かして顔をダイナミックに変えるという内容も興味深く、どのような顔に変えていくのが良いのかなど勉強することは楽しかったです。

しかし一方で、「これは本当に医学、治療といえるのか」と疑問を持つ面もありました。矯正歯科治療は先進国にしかありません。自然科学において不正咬合という病名は存在しませんし、個性と捉えられます。

アメリカでは、矯正は明確に審美領域の治療とされていますし、歯並びの悪さと顎関節症とのかかわりや、歯周病、う蝕との関係も否定されました。

疾患の定義に合わない不正咬合を治すということについては、昔から指摘されることがありますが、学会なども答えを出しておらず、テクニックの問題だけが取り上げられてきました。つまり、矯正学では何のために矯正治療をするのか不明瞭なまま、手技が先行しているのです。

矯正学は手段でしかないので、目的とゴールをどこに持っていくかを自分の中ではっきりとさせなくてはいけません。

そのためには、矯正学に関連する多くのことを学ぶ必要が出てきます。

それは例えば、咬み合わせのために矯正治療をしようと思うならば咬合を研究しなくてはいけませんし、審美を目的とするならば、審美を突き詰めなくてはいけないということです。

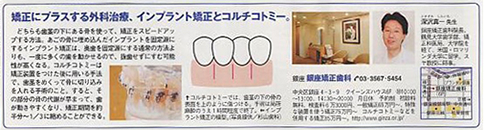

――カイロプラクティックと矯正のコラボレーションや、舌側矯正、スピード矯正、インプラント矯正、フェイシャルプラン矯正、コルチコトミー矯正などをブランドとして打ち出されていますが

「これしかできません」「これが一番です」とは当院では言いません。さまざまな治療法の中から、生活のニーズに合わせて患者さんに選択してもらうスタンスを取っています。

笑った時に下の歯しか見えない患者さんならば、上の歯は唇側、下の歯は舌側で矯正するケースもあります。あくまでも選択の幅を広げるために、さまざまな方法を用意しているのです。舌側矯正やコルチコトミー矯正を始めたばかりの時は、学会や周りの歯科医師からはバッシングの嵐でしたが。

早くから舌側矯正を導入

――近年では舌側矯正もよく見かけるようになりましたが、当時は少数派だったのですね

舌側矯正は、元神奈川大学教授の藤田先生が考えたもので、藤田先生と親しかった鶴見大学の鶴田先生が、大学レベルでの研究を唯一行っていました。鶴見大学に在籍してから、縁あって藤田先生を紹介してもらい、勉強しに行くことになったのです。私より上の世代は舌側矯正にほとんど取り組んでいませんし、下の世代でも大学教育で扱わないものなので、なかなか学ぶ機会がないのが実情です。唇側の矯正でさえ難しいのに、裏側で行うのはいかがなものなのかなどと、いまだに批判をする先生も多くいます。

長い間開口が必要、1回のチェアタイムが長い、費用が高い、矯正期間が伸びる、仕上がりが唇側ほどよくない、高いレベルの技術が要求されるといったことが、できない先生からすると批判の対象になってしまうのです。

もし、きちんとした治療を行っていなかったとしたら、開業から10年たった今、訴訟の嵐になっているでしょう。

がん治療に例えると、治療法にしても放射線治療から薬物療法、化学療法、中性子療法、ラジオグラフィ療法、レーザー療法、手術療法などさまざまあり、説明を受けた患者さんがその中から選ぶ権利があります。場合によっては積極的な治療をせずホスピスを選ぶ人だっているでしょう。

矯正治療についても、やらないこと自体もひとつの選択ですし、治療するに当たって情報をきちんと提供すれば、歯並びを治すバリエーションは多いほうが良いでしょう。治療法である限りは利点、欠点はどこかしらにあるものです。客観的に100%の結果にならなくても、それを知った上で患者さんが選択するのが医療だと思います。

矯正をしないとこんな風になってしまうと脅迫めいた事を言う先生もいるようですが、慌てて行う必要はありません。

自分の目的をゆっくり考えてもらった上で、次のステップとして治療法を検討することが、両者にとって良いのではないでしょうか。

そして、患者さんの目的が審美であるならば、人生の一番輝いている時に、唇側に3年も装置を着けていることは患者さんの意に反します。例えば、装置を着けていてはある会社の秘書になれないとします。たまたま秘書になった人が矯正治療をしたくなった場合、装置を着けるか仕事を辞めるかの選択を迫られてしまうのです。少なくとも日本の社会では、まだまだリスクを伴う問題があるでしょう。

また、不正咬合を病気と捉えるとしたら、唇側に装置を着けたくない患者さんは放っておいて良いのでしょうか。私はそのような人にも選択肢を与えることが医療だと考えています。

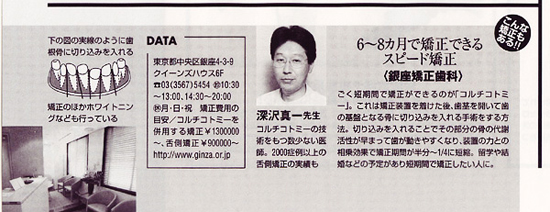

スピード矯正やコルチコトミー矯正も、患者さんのニーズのひとつとして創造されたものです。従来の矯正歯科治療だと3年ほどかかるため、1年後に海外転勤を控えているような場合は間に合いません。そのような人はこれまで差し歯にしていたのです。

差し歯が悪いとは言いませんが、自分の歯を削らなくてはいけませんし、できるだけ自分の歯を残したいのは誰でも同じだと思います。

リスクの高い美容歯科や美容整形に行っていた患者さんを、矯正歯科治療によって短期間で何とかしてあげられるならば、それも悪いこととはいえないのではないのでしょうか。

――ニーズに合わせて「創造」されたということでしたが、「創造」とはどのような意味ですか

不景気で唇側矯正をやる先生も増え、GPも矯正をどんどん行うようになってきました。よく患者さんの奪い合いのように考える先生もいるのですが、舌側矯正やコルチコトミー矯正は、唇側矯正は受けたくないと思っている患者さんを呼ぶ新しい分野と捉えています。今まで矯正治療を受けようと思わなかった人が受けられる分野という意味で「創造」なのです。

――多くのことを学ばれているようですが、所属している学会などはどれくらいあるのですか

必要と思う分野の学会には数限りなく所属しています。先ほど話した審美、咬合でいうと、日本歯科審美学会やアメリカの審美学会、日本顎咬合学会、日本顎関節学会などです。さらにコルチコトミーにはペリオなどの知識が必要ですので、日本歯周病学会、日本口腔外科学会にも入っています。インプラント矯正をやっている限りは、日本口腔インプラント学会に入っているのが当然でしょうし、矯正治療のゴール、患者さんのニーズ、目的の数だけ学ぶ必要があると思います。

このように自分の矯正学を突き詰めたいと思っているので、遊びや趣味には興味をもてませんし、休日も基本的にありません。他の人がそのような生き方を望むかはわかりませんが、共感してくれる患者さんがいてくれればいいと思っています。

――患者さんはGPからの紹介が多いのですか

月に新患が10人だとしたら、紹介は1人くらいです。後はインターネットを見ての来院です。

昔は患者さんが舌側矯正やコルチコトミー矯正を手がけている医院を探すのはひと苦労で、雑誌やコミュニティー誌の記述などを頼りに、やっとの思いで来院している状況でした。

しかし、インターネットのお陰で、患者さんは情報を即座に得ることができるようになりました。また、事前にネット上でコミュニケーションを取ることで、信頼できる医院かどうかについてもある程度は判断できます。

来院する人の中には高度な論文なども調べる人もいて、その真剣さが伺えますし、それだけニーズがあるからこそ意欲を持って取り組むことができるのです。

――医院設計などで心がけていることはありますか

デザインを高島屋が手がけたのですが、椅子なども一つひとつサイズを合わせて作ってもらいました。全体の雰囲気としては北欧をイメージしており、温かみに重きを置いています。花を置く位置も見え方を考慮して決めています。

――待合室からユニットまで各扉があり、動線分離がされていますね

狭いスペースなので、動線をひとつにした方がゆとりができたのかもしれませんが、待合室は広く見えるので落ち着いてもらえるのではと思っています。ユニットはパーティションで区切ると融通が利かなくなるので、カーテンを使用しています。

――今後の展望は

コンサルティングルームの設置なども考えているのですが、現在のスペースでは難しいので、銀座の中で移転を検討しています。その際の医院のデザインについては、私自身はファッション性が高くても機能性が劣るものはあまり好きではないのですが、患者さんのニーズも十分考慮したいと思っています。

治療としては、新しい分野、治療法などを創造し、それを必要とする患者さんを治療したいです。また、講習会なども積極的に開き、次の世代を担う若手を育てていきたいと考えています。それによって、矯正という分野が今後も発展していくことを望みます。 |